La espiritualidad de Jesús no puede reducirse a una ideología ni encerrarse en marcos conceptuales y doctrinas rígidas que obstaculizan la experiencia espiritual. La esencia de su mensaje se sintetiza en pocas frases que remiten a la unidad, como es la afirmación «Yo y el Padre somos uno» (Juan 10:30). Esta conciencia de unidad sobreviene cuando se produce la comprensión vivencial, no teórica, de la interconexión en el Uno. En esta unión inefable desaparecen los dogmas que clasifican, dividen, jerarquizan a la humanidad según género, raza, nación, religión, clase social. Se recupera la libertad original humana manipulada por instituciones laicas y religiosas aliadas en el control de las masas.

No es a través de las religiones cristianas que podemos determinar lo que Jesús enseñó. En el siglo IV, bajo la autoridad del emperador Constantino, se impusieron las doctrinas que sustentarían a la iglesia oficial del imperio romano, muchas de ellas contradictorias con el mensaje de Jesús enfocado en amar a Dios amando a los demás, en el entendido que yo/los demás constituyen una unidad. Las doctrinas decretadas en el Concilio de Nicea han sido legitimadas siglo tras siglo, no sólo por la iglesia de Roma surgida a la sombra del Emperador, sino por la mayoría de las congregaciones religiosas que se desprendieron de ella a partir de la Reforma promovida por Martín Lutero en el siglo XVI.

Estas iglesias cristianas con divergencias teológicas y doctrinales, tienen en común la figura de Yeshua. Más allá de sus diferencias, luchas y rivalidades, crearon y sostienen reinos humanos integrados por jerarquías de varones. Reinos de este mundo al servicio de las minorías que rigen el planeta, dedicadas a controlar tierras y almas con espada y temor. Muchas de estas instituciones religiosas —que suman más de treinta mil denominaciones— en su práctica demuestran que son opuestas e incompatibles con las enseñanzas de Jesús, e inconciliables con el Reino de Dios presente en cada persona (Lucas 17,21).

Para desentrañar el mensaje y aprender a hablar el idioma espiritual del Padre, es necesario tomar como punto de partida la unidad. Podría considerarse que la única doctrina predicada por Jesús—en caso que pudiera ser considerada doctrina— y expresada a través de sanaciones y milagros de compasión, fue el amor al prójimo como modo de manifestar la unidad —el amor— en Dios. En una de las tantas ocasiones en que fariseos y saduceos lo cuestionaron, uno de ellos le preguntó: «Maestro, ¿cuál es el mandamiento mayor de la Ley?» Él le dijo: «Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y el primer mandamiento. El segundo es semejante a éste: Amarás a tu prójimo como a ti mismo» (Mateo 22,36-39). Ambos mandamientos, escritos en los libros Deuteronomio y Números, eran reconocidos como legítimos por las jerarquías religiosas, aunque no los practicaran.

Revisemos la equivalencia dada por Jesús: amar al prójimo es ‘semejante’, esto es, similar, idéntico, igual a amar a Dios. Esta semejanza entre el Creador y los seres humanos aparece descrita en el libro de Génesis: «Dijo Dios: Hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra» (1,26). A esta semejanza alude la frase «Yo y el Padre somos uno», cuya veracidad incluye a toda la humanidad. La unidad con el Padre es inherente a todo ser humano, aunque no se tome conciencia de ella. El mensaje de Jesús fue reducido por los teólogos y legistas del cristianismo a una especificidad de Jesús con el Padre. Esta unidad es independiente de la conciencia humana y requiere de la experiencia unitiva para ser identificada e incorporada: «…para que todos sean uno. Como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también sean uno en nosotros…. como nosotros somos uno» (Juan 17, 21.23).

El Evangelio de Juan narra un diálogo entre Jesús y una mujer de la ciudad de Siquén quien —como la mayoría de la humanidad de todos los tiempos — era prisionera de doctrinas y dogmas discriminatorios. La mujer llegó sola, a mediodía, al pozo cercano a la heredad que Jacob legó a su hijo José. Jesús, cansado del camino entre Judea y Siquén, sentado junto al pozo, le pidió agua. La samaritana respondió perpleja: « ¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer de Samaria?» (Juan 4,9). El diálogo es significativo por varias razones, entre ellas porque fue con una mujer, lo que transgredía la tradición, y además de ser mujer era samaritana. Los judíos consideraban inmundos a los samaritanos y segregaban a las mujeres, incluso a las judías, considerándolas seres inferiores a los hombres. Una mujer debía permanecer toda su vida bajo la autoridad y representación de un hombre; ella sola era una nada invisible. En ese estado de discriminación se les prohibía el estudio de la Torah e interesarse en temas religiosos, por lo que los discípulos de Jesús «se sorprendieron de que hablara con una mujer» (Juan 4,27).

La pregunta de la samaritana reveló un sistema de creencias dogmático basado en la diada aceptación/rechazo. De acuerdo a estos marcos conceptuales, los individuos se clasifican en categorías: si comparten las mismas creencias y costumbres son aceptables e incluidos como un ‘nosotros’, en cambio si no comparten el mismo imaginario social son rechazados y excluidos como ‘los otros’. La pregunta de la mujer cuyo nombre desconocemos, como son usualmente desconocidos los nombres de las mujeres, reveló también mil años de discordia religiosa entre judíos y samaritanos. Una historia de pleitos y masacres que inició en el siglo X a.C., cuando diez de las doce tribus herederas del patriarca Jacob rechazaron la legitimidad de Judea como centro político y religioso de Israel y negaron la sacralidad del templo de Jerusalén.

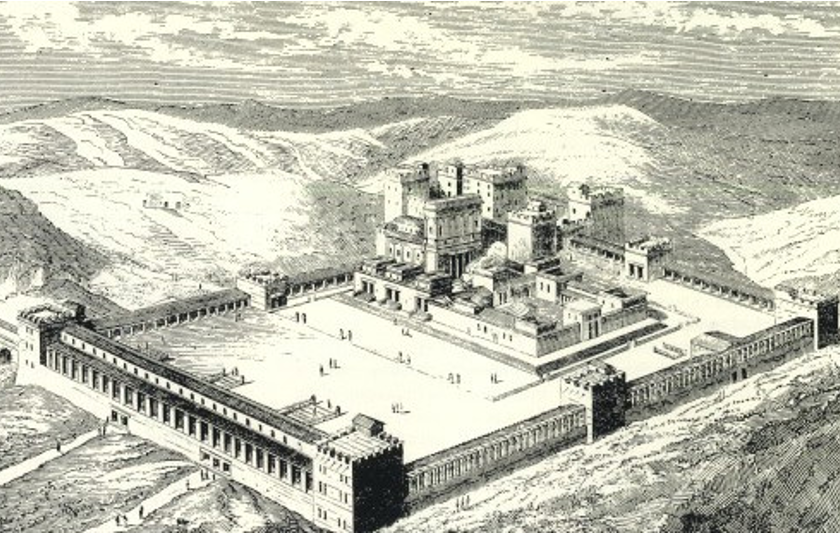

Las tribus del norte argumentaron inconsistencias en la interpretación de la Torah, asumiendo que el mítico rey David, descendiente de la tribu de Judá, cometió un error en la designación del sitio donde su hijo y heredero Salomón construiría posteriormente el templo de Jerusalén como centro religioso de todo Israel. Según la interpretación de la Torah realizada por las tribus del norte, el lugar legítimo para la edificación del templo sería el Monte Gerizim en Samaria y no Jerusalén, enclave de la dinastía davídica. De tal modo, erigieron su propio templo en las inmediaciones de la ciudad de Siquén, próximo al pozo de Jacob que sirvió de escena al evangelista Juan para narrar el diálogo entre Jesús y la mujer. Aún hoy, casi tres mil años después de iniciado el pleito, para los judíos Jerusalén sigue siendo el epicentro no sólo de Israel sino del mundo, mientras que para los samaritanos es el Monte Gerizim.

Siquén, ciudad más antigua que Jerusalén con una historia conocida de más de cuatro mil años de antigüedad, está vinculada a la tradición bíblica desde Abraham hasta Jesús. «Abrán atravesó el país hasta el lugar sagrado de Siquén, hasta la encina de Mamré. Por entonces estaban los cananeos en el país. Yahvé se apareció a Abrán y le dijo: ‘a tu descendencia he de dar esta tierra’» (Génesis 12,6.7). Como consecuencia de la escisión de las doce tribus y de la proclamación del Dios de Abraham, Isaac y Jacob en dos centros religiosos rivales ubicados en Jerusalén y en el Monte Gerizim, se consolidó la separación de los hijos de Israel e inició la pugna cuyos frutos de ira y desconfianza subyacen a la pregunta de la samaritana: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer de Samaria?».

Un milenio antes del inicio del conflicto entre las doce tribus, Siquén fue arrebatada por Jacob y sus hijos a los jivitas —de origen cananeo— en venganza por el rapto y violación de Dina, hija de Jacob. Narra el libro de Génesis que el hijo de Jamor, príncipe de la región, «la vio, se la llevó, se acostó con ella y la humilló ». Después, «se sintió atraído por Dina» y dijo a su padre «Tómame a esta chica por mujer» (Génesis 34,2.4). Como estratagema, los hijos de Jacob pusieron la condición que, para entregarles a su hermana, todos los hombres debían circuncidarse: «Al tercer día, mientras ellos estaban con los dolores de la circuncisión, dos hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, blandieron cada uno su espada y, entrando en la ciudad sin riesgo, mataron a todos los varones. También mataron a Jamor y a (su hijo) Siquén a filo de espada: tomaron a Dina… y salieron. Los hijos de Jacob pasaron sobre los muertos, pillaron la ciudad que había violado a su hermana y se apoderaron de sus rebaños… de cuanto había en la ciudad y en el campo. Saquearon toda su hacienda, incluso sus pequeñuelos y sus mujeres, y pillaron todo lo que había dentro» (Génesis 34,25.29).

En esta tierra de violencia ancestral, ante la pregunta de la samaritana, «¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer de Samaria?», Jesús respondió con la metáfora del agua viva relacionada con el conocimiento eterno, en contraposición con el agua del pozo de Jacob que refleja el conocimiento temporal. Contrastó: «Todo el que beba de esta agua (del pozo de Jacob) volverá a tener sed; pero el que beba del agua que yo le dé no tendrá sed jamás… se convertirá en él en fuente de agua que brota para vida eterna» (Juan 4,13-14). Cuando una persona salta del conocimiento temporal al conocimiento eterno, deja de someterse a doctrinas religiosas y a instituciones. La samaritana dio ese salto: «…dame de esa agua, para no volver a tener sed y no tener que venir aquí a sacarla» (Juan 4,15), mostrando su liberación de adoctrinamientos de antigua raigambre.

Esta última frase «y no tener que venir aquí a sacarla» expresa la transformación de su universo conceptual: el pozo de Jacob, al que antes de la comprensión del mensaje de unidad proclamado por Jesús le adjudicara un gran valor simbólico ligado al Patriarca de Israel, perdió relevancia. Igualmente desapareció la falsa idea concerniente a la mayor legitimidad de alguno de los dos templos rivales: «Dios es espíritu» (Juan 4,24), no reside en Jerusalén ni en Gerizim. Los pensamientos y sentimientos de millones de personas de las tres religiones abrahámicas que durante milenios han hecho un ídolo de Jerusalén, crearon y sostienen cúmulos de energía organizada e inteligente —egregores— de odio y rivalidad que mantienen la dramática situación de la región. Jesús no sólo pasó por alto la pugna acerca de los templos, sino desestimó de forma general la importancia de los lugares considerados sagrados en la experiencia espiritual a la que invita el Padre y de la que él fue mensajero. En contraste, realzó la trascendencia del ser humano por encima de las religiones y sus ídolos: «Créeme, mujer, que llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre…. llega la hora (ya estamos en ella) en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren» (Juan 4,21-23).

Para ser adorador desde la perspectiva de Jesús, es necesario conocer la realidad ficticia y temporal de las prioridades y ambiciones creadas por la conciencia fragmentada. El nuevo nacimiento que produce la experiencia espiritual unitiva convierte al sujeto en servidor de la realidad eterna, lo que conlleva la negación de las barreras que la fragmentación levanta entre los sexos, razas, clases sociales, religiones y naciones. Adorador es, en el contexto de la experiencia que transmite Jesús, la persona libre de ídolos físicos y mentales. Esta adoración en «espíritu y verdad» (Juan 4,24) es personal, no institucional; directa, no a través de personas e instituciones intermediarias; interior, no exterior. Es inaprensible en doctrinas y rituales, porque proviene de un entendimiento que detecta la unidad aún en lo que se manifiesta como opuesto: no hay dos, sólo Uno.

El adorador definido por Jesús no fragmenta, por lo tanto no es idólatra. La idolatría y el pensamiento dogmático proceden de la conciencia fragmentada. La mujer samaritana entendió que ningún lugar o individuo es más significativo que otro. Todo lo existente es manifestación y presencia del Yo Soy, el Yo infinito: nombre con que el Padre se identificó con Moisés. Cada persona, cada yo soy que accede a la conciencia unificada se libera de la herencia de temor, ira e ignorancia y, consciente de la interconexión de todo lo existente, se hace «fuente que brota para vida eterna» (Juan 4,14).

«Dios es espíritu» (Juan 4,24), dijo Jesús a la samaritana. Si la humanidad está hecha a su imagen y semejanza, no hay duda que somos su espíritu, una unidad indivisible; cualquier idea de separación es una ilusión. Así como las olas nunca dejan de ser océano, los seres humanos, en apariencia individuos separados, nunca dejan de ser Dios-espíritu. Esta unidad esencial justifica que todos los humanos puedan afirmar sin temor a equivocarse «Yo y el Padre somos uno». Una vez que se produce este entendimiento se eliminan los obstáculos para pasar de la unidad implicada a la unidad explícita, real.

Apropiarse de la realidad libera de la obediencia a dogmas, doctrinas y rituales construidos por personas e instituciones que se presentan como representantes de un Dios separado de la humanidad. Esta experiencia unitiva produce una transformación espiritual, mental, emocional y física del sujeto que establece la ruptura con las dualidades aceptación/rechazo, inclusión/exclusión en las que se fundamentan los poderes dominantes. El mundo se entiende entonces como un conjunto indivisible de manifestaciones —aspectos, apariencias— del Uno. La mujer u hombre consciente de la realidad puede caminar sobre las aguas del Mar de Galilea sin hundirse.

Citas bíblicas: Biblia de Jerusalén, Ed Desclée De Brouwer, 2009

Imágenes: Google

Acerca de la autora

- Es autora de libros y artículos; cofundadora del primer centro de estudios de la mujer en México. Es Psicóloga Clínica con estudios de maestría y doctorado realizados en Francia y Brasil. Fue profesora universitaria en diversas instituciones académicas de la Ciudad de México y de Veracruz, así como cofundadora de las Agencias Especializadas en Delitos Sexuales.

Últimas entradas

Psicología28 agosto, 2021EL MENSAJE DE UNIDAD – Jesús y la mujer de Siquén

Psicología28 agosto, 2021EL MENSAJE DE UNIDAD – Jesús y la mujer de Siquén Psicología25 julio, 2021LAS VIDAS PASADAS – Psicoterapia de regresión a otras vidas

Psicología25 julio, 2021LAS VIDAS PASADAS – Psicoterapia de regresión a otras vidas Conciencia unificada11 abril, 2021HIJO DE HOMBRE – Las enseñanzas de Jesús de Nazareth

Conciencia unificada11 abril, 2021HIJO DE HOMBRE – Las enseñanzas de Jesús de Nazareth Espiritualidad6 marzo, 2021Y DESPUÉS DE MORIR, ¿QUÉ PASARÁ? —Entre el espíritu y la materia

Espiritualidad6 marzo, 2021Y DESPUÉS DE MORIR, ¿QUÉ PASARÁ? —Entre el espíritu y la materia